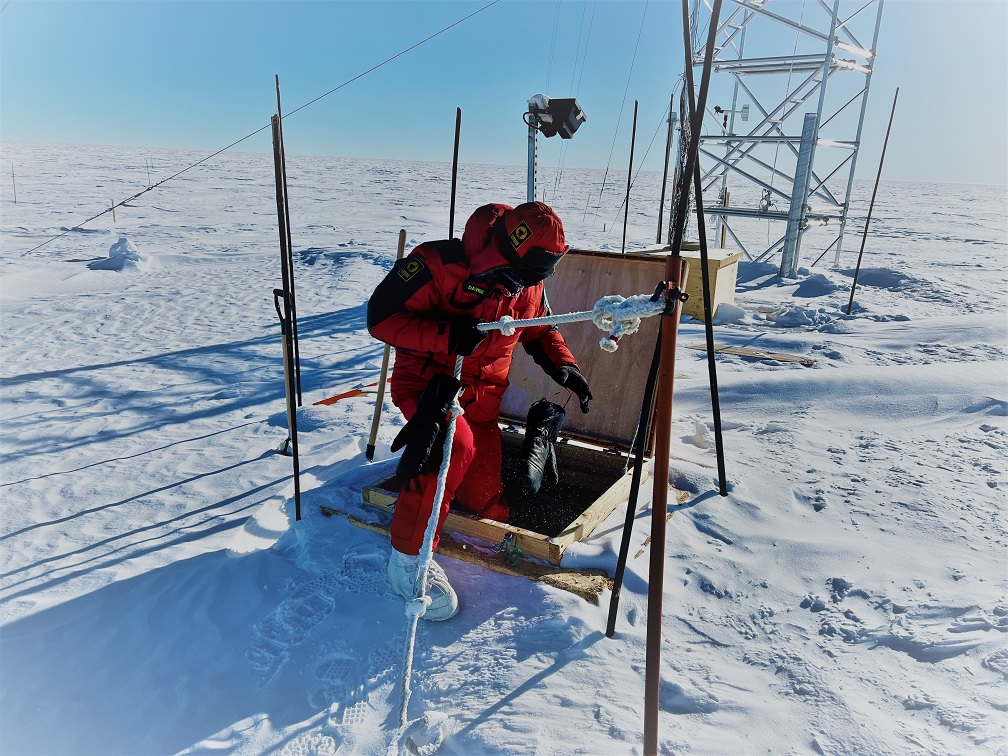

Au cours des deux dernières semaines, Claude, notre mécanicien, a consacré la plus grande partie de ses journées à des opérations de déneigement de fin d’hiver.

Il s’agissait en particulier de retirer la neige accumulée par le vent dans les deux fosses que constituent les rampes d’accès à nos « caves ».

Ce dimanche, après un déjeuner *un peu* lourd, nous sommes partis faire une balade digestive avec Claude et Jacopo pour voir le résultat de son travail et découvrir ces lieux que je ne connaissais pas encore.

Nous avons commencé par la « balloon cave ».

Son nom provient de sa technique de construction particulière, importée de Scandinavie : on creuse une fosse, on y gonfle un gigantesque ballon, on remet de la neige par dessus, petit à petit en la laissant se tasser et, au bout de quelques semaines, on retire le ballon. Il n’y a plus qu’à fermer l’entrée et on a notre cave !

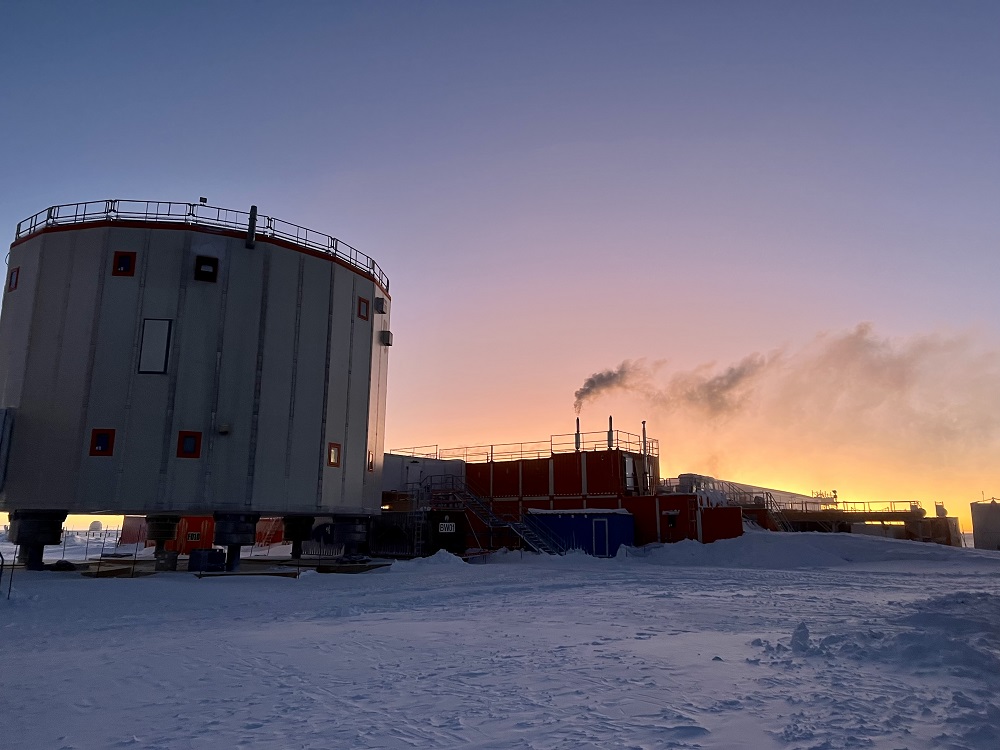

Celle-ci sert à abriter nos véhicules pendant l’hiver en les protégeant du vent, de la neige et en limitant l’expoition au froid (en-dehors de la couche de surface, la glace sur laquelle notre station est posée a une température constante correspondant à la température moyenne annuelle de -51°C).

En effet, tous ces véhicules sont inutilisables en-dessous de -45°C car les plastiques casseraient et les carburants deviendraient pâteux. Seule notre robuste et antique « chargeuse », entièrement métallique, fonctionne pendant l’hiver (et encore, en étant stockée et démarrée « au chaud, c’est-à-dire à -30°C).

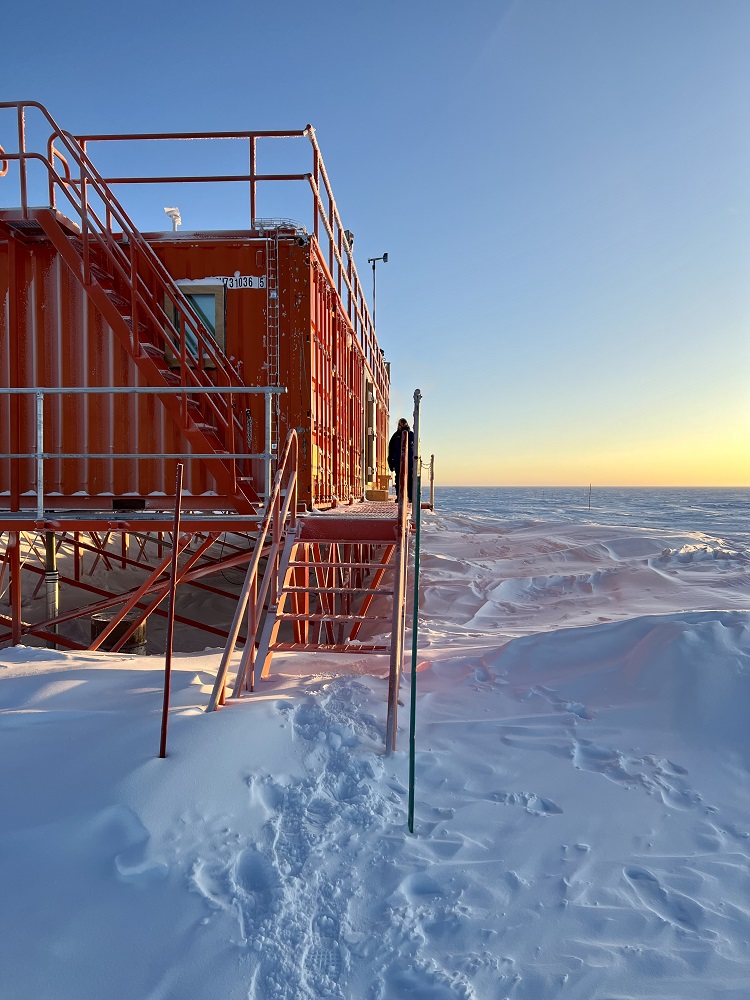

En voyant cette photo, vous réaliserez peut-être le travail réalisé par Claude : la neige accumulée (certes, non tassée) atteignait la surface, une dizaine de mètres au-dessus de nos pieds !

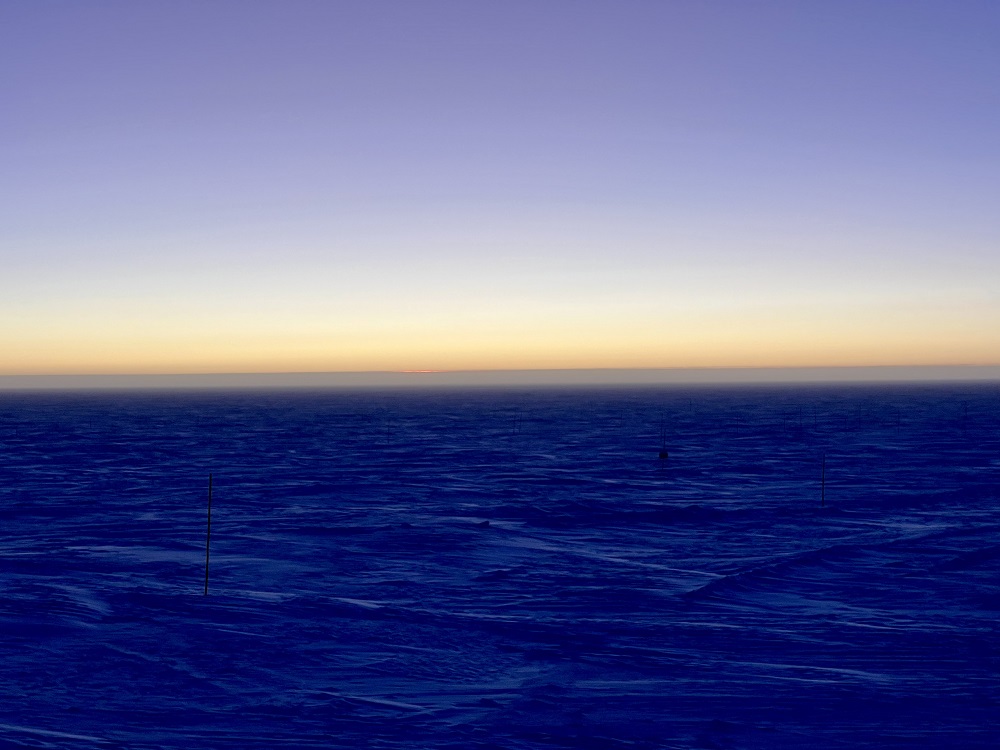

En sortant de la balloon cave, nous avons marché un petit kilomètre et traversé le camp d’été pour rejoindre la seconde cave.

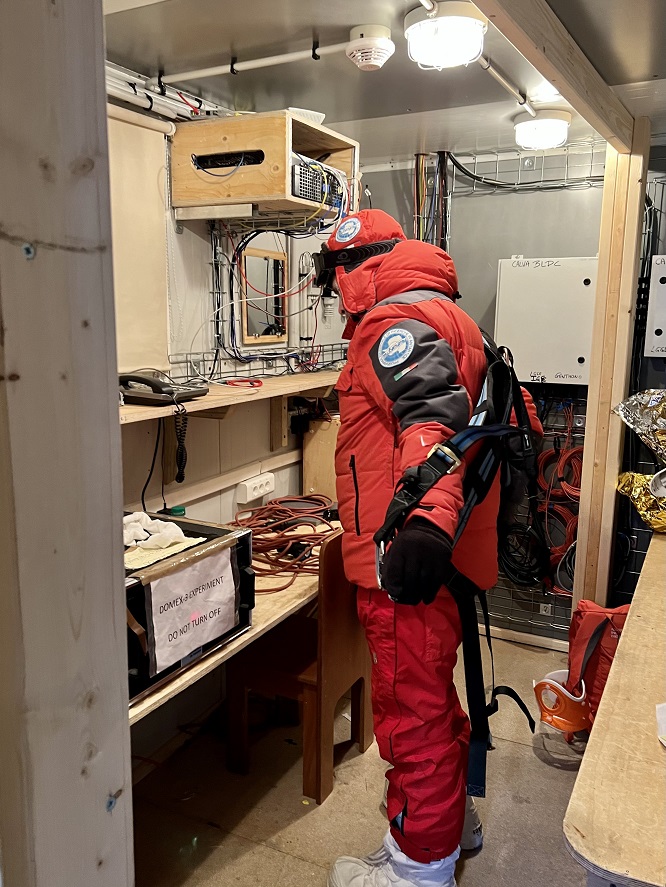

La technologie est ici un peu différente puisque les parois sont métalliques. Il s’agit de la cave « Turbosider » du nom de la société fabriquant cette structure.

On visualise mieux ici les cristaux de glace se développant sur la paroi et qui donnent un aspect assez féérique au lieu.

Si le contenu de la première partie du Turbosider ressemble à celui de la balloon cave (des véhicules en hivernage), au fond, il y a une porte.

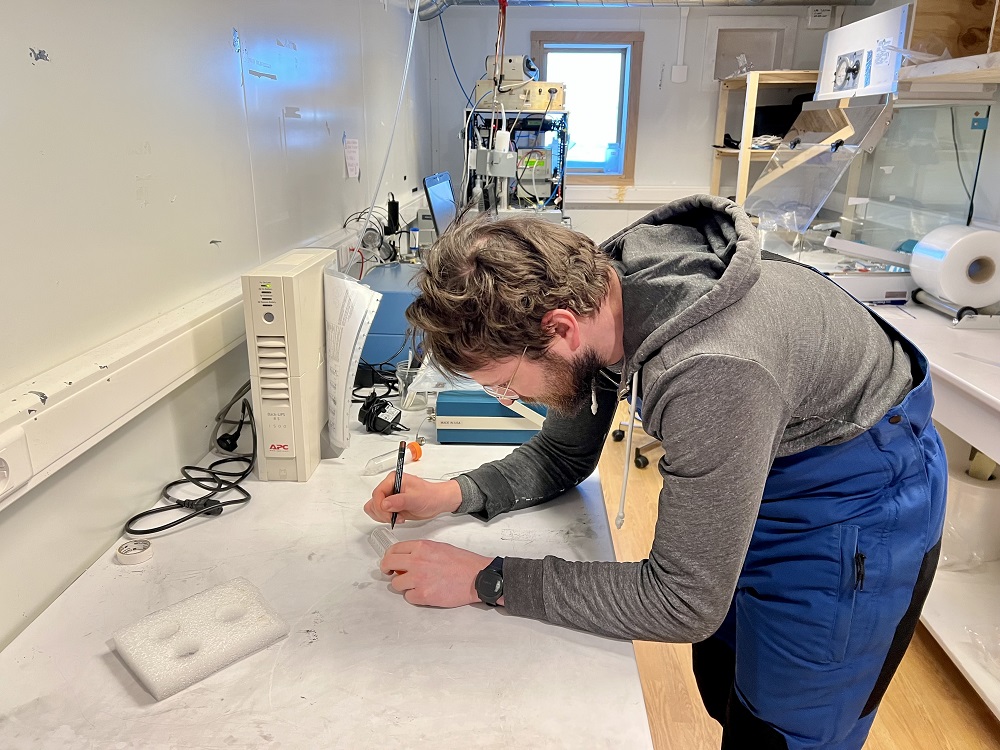

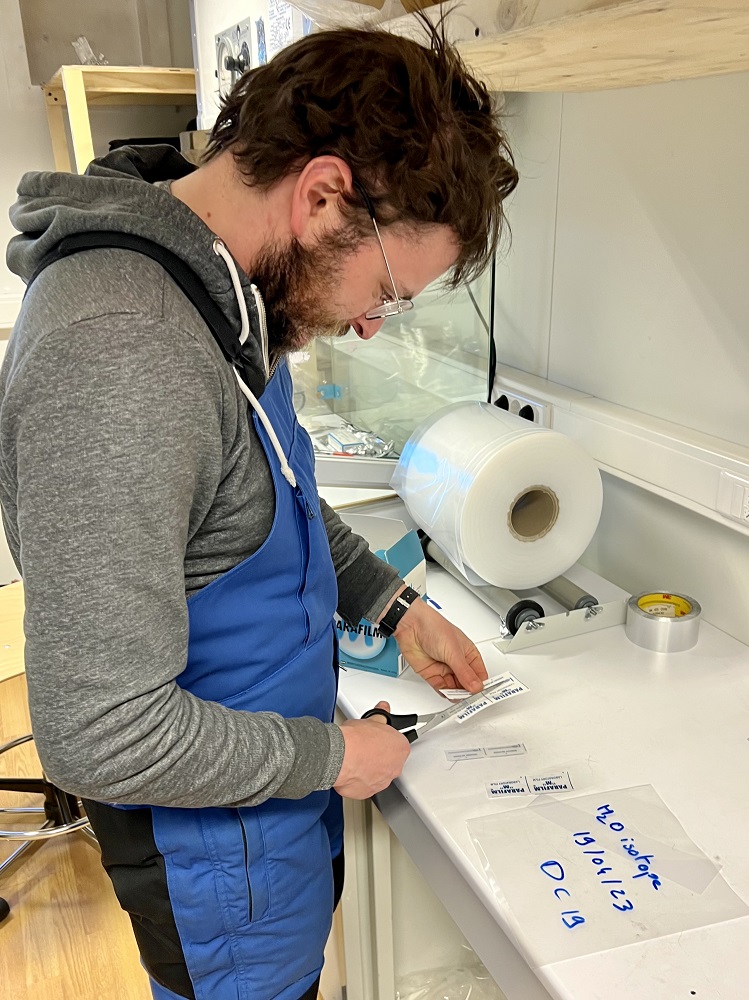

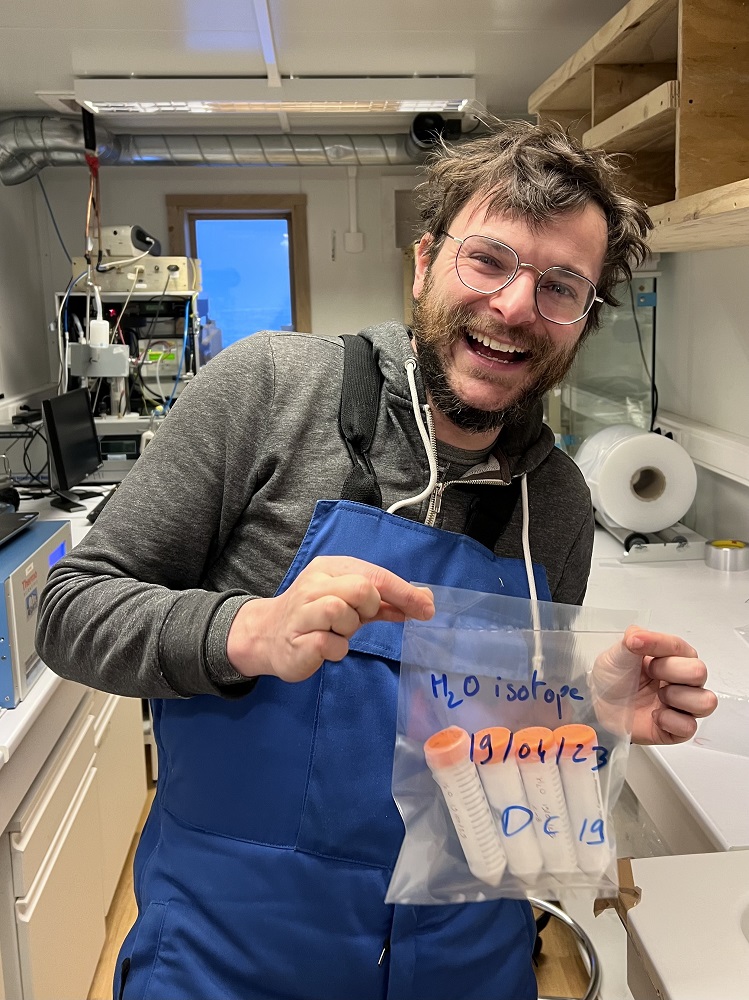

Et derrière cette porte, il y a un long couloir glacé où sont empilées des dizaines de caisses. Celles-ci contiennent en particulier les « archives » de Concordia : les réserves de carottes de glace prélevées lors des opérations de forage destinées à l’étude du climat passé de notre planète.

Concordia a en effet été bâtie sur le site du premier forage profond « EPICA« . Certains des fragments contenus dans ces caisses sont vieux de 740 000 ans !

Un nouveau forage est en cours depuis 3 ans, sur le site de « Little Dome C », à 37 km de Concordia. Ce camp, qui ne fonctionne qu’en été (de novembre à janvier) est en effet le site qui a été choisi pour le projet « Beyond EPICA » dont l’objectif est d’atteindre la plus ancienne glace du monde : certainement plus de 1 million d’années et peut-être 1,5 millions !

Ces caves et ces caisses sont également la préfiguration d’un autre projet scientifique qui est en cours de développement à Concordia : le projet « Ice Memory » destiné à entreposer ici, à l’abri, des échantillons de carottes de glace provenant de l’Artique et des glaciers du monde entier afin de les préserver pour les générations futures.